Mundo

Más Articulos

América Latina

Por Olmedo Beluche

Si lo mejor que un libro puede dar de sí es remover las neuronas y obligar a reflexionar sobre el mundo en que vives, conmigo lo ha logrado “Brasil autofágico. Aceleración y contención entre Bolsonaro y Lula”, ensayo realizado por dos economistas de la Universidad Federal de San Pablo (Brasil), Daniel Feldmann y Fabio Luis Barbosa dos Santos. Sin exagerar, uno de los mejores libros que he leído en los últimos años.

Feldmann y Barbosa empiezan señalando que la Nueva República fue el pacto político interpartidario que dio forma al régimen post dictadura militar (1985) en Brasil, cuyo periodo más lúcido fueron los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) encabezados primero por Ignacio Lula Da Silva y posteriormente por Dilma Rousseff (2003-2016). En ese período, se fue diluyendo la esperanza inicial de que los gobiernos “petistas” significaran una ruptura con el modelo económico neoliberal, que había imperado en la fase anterior, lo cual debería haber producido una sociedad más democrática, inclusiva e igualitaria.

El PT, en vez de romper con el neoliberalismo y cambiar el curso de degradación social que llevaba a la sociedad brasileña, procuró “contener” su crisis con medidas redistributivas financiadas con superávits de las exportaciones de bienes primarios (commodities) sin tocar los problemas estructurales del capitalismo brasileño, ni los intereses de particulares de los capitalistas. En la medida en que los buenos precios internacionales de las exportaciones de materias primas empezaron a decaer, a partir de 2015, el proyecto petista empezó a hacer aguas, viéndose obligado a sostener el modelo económico que se creía que debía combatir.

Feldmann y Barbosa señalan que esa inconsecuencia de Lula y el PT para romper con el modelo capitalista neoliberal, que terminó produciendo descontento social y protestas contra sus gobiernos, no fue exclusiva del caso brasileño, pues fue la nota del conjunto de lo que se ha llamado “el progresismo” latinoamericano. ¿Por qué?

Porque el progresismo nunca se propuso modificar las causas estructurales de la crisis social y económica de nuestros países, simplemente trató de “administrar” la crisis, de “contenerla”. En vez de enfrentar la destrucción de los derechos de la clase trabajadora por las reformas neoliberales, alimentó el emprendedurismo y la asistencia social.

El libro cita a Rafael Correa, expresidente progresista ecuatoriano, cuando dice: “.. .estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, en vez de cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos”. Cita a Néstor Kirchner de Argentina cuando afirma que: “El plan es construir en nuestra patria un capitalismo en serio, con reglas claras en que el Estado desempeñe su papel inteligentemente para regular, para controlar, para hacerse presente donde haga falta mitigar los males que el mercado no repara.” (Pie de página 11).

En conclusión, dicen Feldmann y Barbosa, “el progresismo persiguió el gobierno correcto de la lógica equivocada. el progresismo es lo correcto posible en un mundo equivocado”.

Cuando el progresismo se propone tratar de salvar al sistema capitalista neoliberal de sí mismo, en vez de cambiarlo, de modificar sus bases estructurales, causantes de la desigualdad y la injusticia social, termina convirtiéndose en su cara buena, el Dr. Jekyll, parodiando la novela de Robert Stevenson, que trata de “contener” la crisis del sistema.

La cara contraria, Mr. Hyde, lo constituyen los proyectos políticos de la extrema derecha, como Jair Bolsonaro para el caso brasileño, cuya intención no es contener la crisis del capitalismo sino “acelerarla”, llevarla hasta sus últimas consecuencias, liquidando los últimos vestigios de derechos democráticos y sociales, en favor de una competencia descarnada de todos contra todos, de imperio de la lógica del valor, de disolución del tejido social que pretendía sostener a la Nueva República.

La “autofagia”, de la que nos habla el título del libro consistiría en la degradación social constante de la colectividad, el sucumbir de los derechos, la renuncia a la promesa de una nación para todos que hacía el viejo “desarrollismo”, atrapados en un círculo vicioso entre un progresismo que ha perdido cualquier “expectativa de cambio”, para constituir “alianzas” que eviten “algo peor”, renunciando a construir “algo mejor” (contención); y una ultraderecha que, apelando a la mentira (fake new) y a la política como espectáculo, pareciera convertirse en la parte crítica y subversiva al sistema a los ojos de muchos, cuando en realidad solo busca empeorar las características del capitalismo (acelerar).

“Ese ángulo del análisis permite entender por qué la degradación del tejido social y la convergencia entre neoliberalismo y autoritarismo atraviesan la región y no se limitan a gobiernos como Bolsonaro, Duque o Piñera. Aunque por vías distintas, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua también caminaron en la dirección antidemocrática... El movimiento desocializador es universal, y el progresismo lo corrobora malgré soi, o sea; a pesar de sus intenciones” (Pág. 26).

Los autores ejemplifican ampliamente cómo la política de los gobiernos de Lula alimentó los monstruos de los que se ha nutrido el proyecto derechista de Bolsonaro. Uno de ellos, ha sido la militarización de la vida y la asistencia social (“trabajo social armado”, le llaman los militares), practicado primero en Haití con la fuerza interventora de MINUSTAH, y luego llevado a los barrios pobres de las ciudades brasileñas, así como la conversión de los derechos humanos en mera “técnica” de gobierno (políticas públicas).

“En suma, los militares, los bancos, el PMDB, el vicepresidente Michel Temer, el cristianismo conservador, las constructoras, el emprendedorismo (sic) y la pasividad fueron todos alimentados y cultivados, en su momento, por los gobiernos petistas” (Pág. 34)

La paradoja que se está produciendo es que el progresismo, que ha renunciado al cambio de fondo del sistema, sólo trata de paliar (contener) sus consecuencias más nefastas; mientras que la extrema derecha, se presenta como portadora del cambio, pero no de la esencia estructural del sistema, sino de un cambio ideológico, cultural, pues su habilidad consiste en convencer a los oprimidos de que la causa de sus males lo son “la ideología de género”, las “identidades de género”, la cultura “woke”, los migrantes, etc.

La “revolución” cultural que promueve la extrema derecha (neofascismo) tiene como base la promoción de la indiferencia, el miedo y el odio. Lo que los autores llaman la “brutalización de la cultura”. En esto hay una diferencia con el viejos fascismo de los años 20 y 30 del siglo pasado, pues aquel se basaba en la integración cooperativa de la clase trabajadora al estado corporativista. La extrema derecha actual solo puede promover el individualismo exacerbado, la lucha de cada uno por su sobrevivencia, sin esperar nada de la cooperación y la solidaridad social, pues el estado neoliberal no puede ofrecer ni siquiera la promesa de un estado nacional integrador.

En la medida en que está en crisis no solo el modelo económico neoliberal, sino también el régimen político liberal democrático burgués, pactado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, entre liberales y socialdemócratas, está en crisis de credibilidad también los “formalismos y la cortesía” que son parte de la hipocresía burguesa, de ahí que mucha gente perciba la grosería y brutalización cultural y política (Bolsonaro o Donald Trump) como “franqueza” (Pág. 118).

Pero las maneras políticas de Bolsonaro o Trump no son las causas de la crisis política, sino son solo síntomas de una crisis que remite a las estructuras del sistema. Por eso la alternancia política, Bolsonaro - Lula, o Trump - Biden, no cambia nada de fondo, sino las meras formas, mientras continúa la “autofagia” social.

El progresismo ha terminado reemplazando toda expectativa de cambio, de esperanza de un futuro distinto, por un pragmatismo oportunista de alianzas electorales para gobernar simplemente con la intención de sostener al sistema, contener su crisis. Feldmann y Barbosa citan a Lula: “Si Jesús viviese aquí, y Judas tuviese votos en un partido cualquiera, Jesús tendría que llamar a Judas para hacer una coalición” (Pág. 132). Dicen los autores: “la izquierda disputa la hegemonía sin cuestionar el engranaje.”.

En estas condiciones, atrapados entre la extrema derecha y el progresismo, ¿dónde está la salida? ¿Dónde hay una esperanza? Los autores señalan a las “rebeliones” populares contra las consecuencias del neoliberalismo que se han producido en los últimos años en Chile, Ecuador, Colombia, etc.

“El gran desafío... es cómo transforma ese “gran rechazo” en un devenir alternativo”, dicen. “La forma rebelión contiene una potencia emancipatoria, porque deriva de un sentimiento insoportable, y lo insoportable empuja hacia lo imposible y lo prohibido: nuestros sueños no caben en sus urnas, ni nuestros muertos, como afirman los zapatistas” (Pág. 154).

“En resumidas cuentas, ¿cómo puede la rebelión parir un futuro? Ese es el desafío de la política emancipatoria que rechaza el mal menor, en América Latina y en el mundo”, concluyen Feldmann y Barbosa.

Referencia bibliográfica

Feldmann, Daniel; Barbosa dos Santos, Fabio Luis. Brasil autofágico: aceleración y contención entre Bolsonaro y Lula. Editorial Tinta Limón. Buenos Aires, 2022.

Más Articulos

Centroamérica

Por José Rene Tamariz

1) Cinco Países, una Nacionalidad.

Desde la época colonial que tarda más de 300 años, la región centroamericana, mejor conocida como Capitanía General de Guatemala (CGG), constituía una unidad económica-política-administrativa que producía mercancías y ganancias para el capitalismo europeo, principalmente España. Desde ese punto de vista, esa Capitanía era capitalista, ya que estaba directamente ligada al comercio mercantilista internacional a través de los colonialistas españoles. Los capitalistas-colonialistas utilizaban relaciones de producción precapitalistas, principalmente esclavista y de servidumbre, en función del desarrollo capitalista europeo.

El análisis realizado por Nahuel Moreno sobre la colonización en América es muy útil para lo que apuntamos en el párrafo precedente. Según Moreno: “La colonización española, portuguesa, inglesa y holandesa en América fue esencialmente capitalista. Sus objetivos fueron capitalistas y no feudales; organizar la producción y los descubrimientos para efectuar ganancias prodigiosas y para colocar mercancías en el mercado mundial. No inauguraron un sistema de producción capitalista porque no había en América un ejército de trabajadores libres en el mercado. Es, así como los colonizadores para poder explotar capitalísticamente a América se ven obligados a recurrir a relaciones de producción no capitalista: la esclavitud o una semi-esclavitud de los indígenas. Producción y descubrimientos por objetivos capitalistas; relaciones esclavas o semi-esclavas; formas y terminologías feudales (al igual que el capitalismo mediterráneo) son los tres pilares en que se asentó la colonización de América”. (Moreno, 1988: 5). Como señala muy bien Samir Amin: “El primer momento de ese despliegue devastador del imperialismo se organizó alrededor de la conquista de las Américas, en el marco del sistema mercantilista de la Europa atlántica de la época...”. (Amin, 2003: 97).

Lo anterior se aplica igual para la Capitanía General de Guatemala, ya que desde esta colonia se exportaba a España e internamente entre sus provincias, diversos productos agrícolas y metales, tales como: grana, añil, cacao, maíz, ganado, tabaco, caña de azúcar, palo brasil, plata y oro. Los dos primeros bienes agrícolas se utilizaban como colorantes naturales para la pujante industria textil europea.

Al producirse la independencia de la CGG en el año 1821, sin lucha ni revolución, se realiza una efímera anexión (1822-1823) de ésta a México. En noviembre de 1824, después de estar reunidos un año, los representantes de los cinco países publicaron la Constitución Política de la nueva nación denominada: Estados Federados del Centro de América. Es importante mencionar que esa nueva Constitución tenía muchos aspectos progresivos, como, por ejemplo: la abolición de la esclavitud, la cual se hizo antes que Francia, Inglaterra, Estados Unidos y algunos países de América del Sur, como Brasil; los jueces, eran electos mediante votaciones populares; se adoptó el derecho de asilo para los extranjeros, etc.

La República Federal tuvo su existencia desde 1824 hasta 1842. Sobre la formación de la nueva nación centroamericana existen dos mitos de los historiadores, sociólogos e intelectuales liberales e incluso, de algunos llamados marxistas: el primero es que no existió la nacionalidad centroamericana y segundo que no existió un Estado nacional, sino la suma de diferentes pequeños Estados fragmentados y una situación de anarquía, de la cual no se tiene ninguna caracterización sobre el tipo de sociedad que era. Existe como un tipo de “limbo” económico y político de la sociedad centroamericana de ese entonces, aunque algunos la caracterizan como feudal.

Nuestra caracterización es que existió y existe una nacionalidad centroamericana que ha sido disgregada y dividida, con tendencias recurrentes, cada cierto período histórico, hacia la unificación. En primer lugar, porque el ala de la burguesía naciente y liberal en Centroamérica fue derrotada en la guerra civil por el ala de los conservadores latifundistas y la iglesia católica. El triunfo reaccionario de los conservadores hace retroceder la nación centroamericana, potenciando su división en cinco naciones. En segundo lugar, tiene sus influencias el imperialismo inglés en la división de Centroamérica. Por otra parte, consideramos que entre la independencia de España y la constitución de la República centroamericana se producía el tránsito de la colonia capitalista a país capitalista semi-colonial.

La relación semicolonial de la nación centroamericana se adquiere con el imperialismo inglés mediante la deuda externa: “La era inglesa en Centroamérica se consolida también por la vía de los grandes empréstitos públicos; la libra esterlina establece el primer vínculo financiero con una economía extranjera. Los empréstitos se realizan a través del Estado...El primero de ellos se firma con la República Federal para intentar la ordenación de la administración...La deuda inglesa pasó a constituirse en adelante en un elemento que facilitó la presión diplomática...”. (Torres-Rivas, 1989: 18)

Al disolverse la Federación centroamericana, cada país centroamericano comienza sus intentos para lograr su propio desarrollo nacional. Se inicia la consolidación del Estado nacional mediante la inserción de la mayoría de los países, excepto Nicaragua y Honduras, al mercado internacional a través de un nuevo producto de exportación: el café. Cabe destacar que el país que produce y exporta café por primera vez a Inglaterra es Costa Rica, en el año 1845. Después la producción y exportación de este producto fue complementada con la del banano que se produjo a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Esta actividad económica era controlada, principalmente, por los Estados Unidos. Desde los años 1850 hasta 1950 los principales productos para la exportación en Centroamérica eran el café y el banano. Nicaragua y Honduras se incorporaron tardíamente a la producción y exportación de café, debido a la importancia relativa de sus yacimientos de oro y plata, los cuales eran controlados y explotados por los imperialismos europeos, primero el español y luego por el inglés, las luchas intestinas, la invasión filibustera y la posterior intervención militar yanqui. El caso de Honduras escapa a todo el resto de Centroamérica, ya que es el único país que quedó anclado al mercado internacional por el monocultivo del banano desde finales del siglo XIX y que, constituyó la principal actividad económica hasta su destrucción por el huracán Mitch, fue controlada, al igual que en los demás países centroamericanos, por las empresas transnacionales yanqui e inglesas.

Las condiciones históricas del desarrollo capitalista en Honduras, mejor expresada, por la denominación de “República bananera”, han determinado la debilidad estructural de su clase burguesa y la relativa fuerza de su proletariado.

Todo lo anteriormente señalado sobre los principales productos de exportación de los países centroamericanos, no excluye, que al lado de ellos se desarrollaran otros cultivos y productos de exportación, por ejemplo, la agroindustria, basada en los ingenios azucareros.

2) Periodos o etapas de Centroamérica

A) Dictaduras Militares: años 30 a 48.

- En el Salvador se instaura la dictadura del general Maximiliano Hernández del año 1931 a 1944. La rebelión campesina del año 1932 es brutalmente reprimida por ese régimen y provoca entre 25 mil o 30 mil muertos. La insurrección, su fracaso y la gran masacre de la dictadura de ese año en El Salvador fue el producto de la política de aventurerismo de la Internacional Comunista stalinista de esa época.

- En Honduras se instala la dictadura del general Tiburcio Carías del año 1933 a 1948, denominado el cariato, durando 16 años en el poder. En 1932 se realizan protestas sociales en las plantaciones del norte “… En febrero de 193, estalló un movimiento huelguístico de amplia base pero efímero en la Tela Railroad Company como consecuencia del despido de ochocientos trabajadores y una reducción general del salario…”. (Bethell, Leslie: Historia de América Latina. Editorial Crítica. Barcelona 2001. Página 21).

- En Guatemala se implanta la dictadura del general Jorge Ubico desde el año 1931 al año 1944.

- En Nicaragua se instaura la dictadura familiar del general Anastasio Somoza que va desde el año 1937 hasta su derrocamiento en el año 1979. Es importante destacar que, previo al inicio de esa etapa, en Nicaragua se habían producido varias ocupaciones militares del imperialismo estadounidense. Primero, desde el año 1912 hasta 1925 y luego en el 1926 hasta 1933. El general Augusto Cesar Sandino luchó, mediante la guerra de guerrilla, contra las tropas marines en esa segunda intervención estadounidense.

- La excepción fue Costa Rica que mantiene su régimen democrático. En el año 1934 se produce la huelga de trabajadores bananeros en la región de Limón, dando inicio del movimiento sindical independiente.

En Guatemala cae la dictadura por una huelga multiclasista encabezada por profesionales de clases medias y militares jóvenes. Posteriormente, se produce la elección del progresista Juan José Arévalo para el período 1945-1951 que introduce una serie de reformas: introdujo la seguridad social y una ley labora; amplió la educación pública obligatoria y gratuita; fomentó la modernización del país de forma social y cultural; aplicó programas para el fomento y diversificación de la agricultura y creó las condiciones para la organización de diversos grupos de intereses sociales.

En las siguientes elecciones para el período 1951-1957 gana la elección el militar joven y progresista, Jacobo Árbenz, el cual fue derrocado por fuerzas de Estados Unidos en conjunto militares guatemaltecos, encabezados el coronel Castillo Armas, con el apoyo de diversos gobiernos de Centroamérica lanzaron la ofensiva final contra el gobierno de Árbenz. Entre las medidas radicales que realizó Árbenz están las siguientes: nacionalización de la empresa eléctrica, monopolio de origen estadounidense; construcción de la carretera al Atlántico, para romper el monopolio de los ferrocarriles en manos de los Estados Unidos y la reforma agraria a través del decreto 900 que benefició a más de 100 mil campesinos.

En El Salvador se realiza un movimiento encabezado por militares jóvenes, profesionales y empresarios de clase media y “En abril de 1944 una huelga general obligó al general Hernández Martínez de El Salvador a dimitir. La huelga fue un movimiento multiclasista encabezado por profesionales de clase media y militares jóvenes. La campaña no logró convertirse en movimiento nacional ni introducir cambios profundos porque sus líderes fueron descubiertos y fusilados. A consecuencia de ello, la crisis se resolvió de modo interno en las fuerzas armadas; el decrepito dictador fue substituido por el jefe de la policía y más adelante por otro general escogido apresuradamente, Salvador Castañeda Castro (1945-1949)”. (Bethell, 2001: 23)

En Nicaragua y Honduras, las fuerzas son muy débiles, no logrando derrocar a las dictaduras militares.

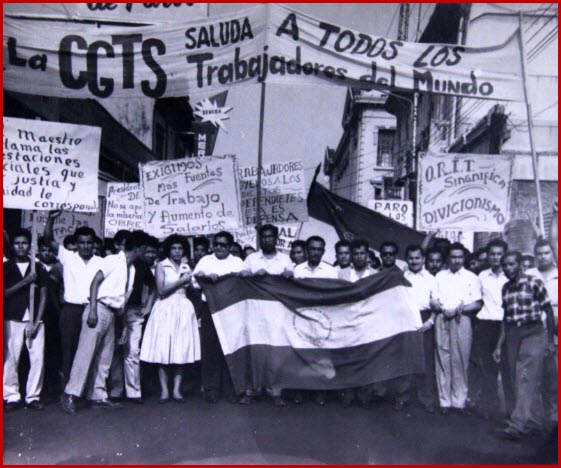

B) Desarrollo del período 50-80.

La sociedad y economía de Centroamérica fueron diferentes de la época de posguerra. Entre el año 50 y 80 el PIB regional aumentó de $1.950 millones a $7.520 millones y creció la población de 8 millones a 21 millones. Población urbana pasó del 15% al 45%. Actividad manufacturera se incrementó del 14,6% al 24,1%.

El proceso de industrialización y de sustituciones de importaciones (ISI) se produce bajo la concepción de la CEPAL, entre el año 1960-1979, mediante el llamado Mercado Común Centroamericano (MCCA). Costa Rica se integra a ese proyecto hasta el año 1963. ¿En que marco se realiza ese proceso, cuáles son sus objetivos y resultados?

El proceso de integración de los años 60 se produce en el marco del ciclo largo de la economía capitalista de posguerra de los años 1940-1970 caracterizado por la expansión y altas tasas de crecimiento, es por ello que tiene un éxito relativo. Según la CEPAL ese proceso de integración tenía como objetivo que las naciones centroamericanas enfrentaran el intercambio desigual entre los países subdesarrollados y los desarrollados, mediante un cierto desarrollo de la industria liviana de los países centroamericanos que conllevara a la sustitución de esas importaciones industriales. Ese proyecto de industrialización tuvo su impacto importante en las sociedades centroamericanas que se manifestó en el desarrollo del sector manufacturero, al grado tal que se produjo un incremento del comercio centroamericano: “Entre 1961 y 1969 el valor del comercio intrarregional se multiplicó por siete...al mismo tiempo, el crecimiento económico global revelaba tasas medias de incremento anual del Producto Interno Bruto próximas al 6 por ciento...La industrias estaban concentradas en los países con mayor densidades de población y donde podían pagarse salarios más bajos, esto es, Guatemala y El Salvador. Nicaragua y Costa Rica, luego de varias amenazas de abandono del Mercomún, lograron un modus vivendi que les permitió continuar con el desarrollo industrial, mientras que Honduras, un país desintegrado y relativamente más atrasado, la situación llevó a una crisis de grandes proporciones”. (Brignoli, 1989:).

Sin embargo, ese mercado común tuvo una primera crisis político-militar con el desarrollo de la guerra salvadoreña-hondureña y entró en una crisis muy profunda en el año 1974, enmarcada en la crisis económica mundial que se desarrollaba entre 1973-1974 y finalmente en una quiebra total con el triunfo de la revolución nicaragüense en julio de 1979 y el desarrollo de una situación revolucionaria a escala de toda América Central: “Después de 1980, Centroamérica enfrentó un contexto externo en deterioro que se caracterizaba por precios del petróleo más altos, altas tasas mundiales de interés real y precios deprimidos de las exportaciones tradicionales de productos básicos, tales como el café y plátanos... la combinación de shocks externos adversos condujo al problema de la deuda externa y a una aguda caída en el producto per cápita”. (Brock, 1989: 315).

C) Período de 1980-1990: Revolución, Contrarrevolución, Reacción Democrática y Crisis Económica.

En julio del año 1979 triunfa la revolución en Nicaragua. En 1981 fracasa el intento de insurrección en El Salvador. Se produce el proceso de contrarrevolución armada por parte de los Estados Unidos en contra de la revolución nicaragüense que somete a una profunda crisis económica al país, así como a la muerte de miles de nicaragüenses. Es la época de la más grande reacción imperialista en el mundo y, en particular, en Centroamérica. El imperialismo convierte a Costa Rica en una vitrina democrática en contra de la revolución nicaragüense, transforma a Honduras en bunker militar en contra de la revolución y arma hasta los dientes a las dictaduras de El Salvador y Guatemala para combatir a las guerrillas del FMLN y la UNRG.

Al final de todo ese proceso, producto de la presión de la contrarrevolución, se realizan los acuerdos de paz llamado Esquipulas I y II en los años 1986 y 1987 que plantean la democratización, elecciones libres, el fin de las fuerzas irregulares o contras y la entrega de armas. En 1990 se produce la desmovilización de los contras. Todo ese proceso termina con la revolución nicaragüense, mediante las elecciones de 1990, en la cual la alianza de todas las organizaciones de derecha UNO le ganan las elecciones al FSLN.

En 1992 se firman los acuerdos de Chapultepec, México, entre la guerrilla del FMLN y el gobierno de El Salvador en donde se acuerdan la desmovilización de los guerrilleros, su legalización como partido político y otros. En 1996 se producen los acuerdos definitivos entre la guerrilla guatemalteca URNG y el gobierno de Guatemala.

D) Período 1990-20210

Es todo el período de imposición del neoliberalismo que se desmantelan todas las conquistas de la revolución en Nicaragua y el retroceso del movimiento de masas en general, producto de la derrota histórica de la revolución nicaragüense y en Centroamérica en general.

E) Período 2014-2023

Es un período político que se caracteriza porque asumen la presidencia de la República en los países centroamericanos partidos políticos no tradicionales, emergentes, es el caso del PAC en Costa Rica que gobernó por dos periodos consecutivos de 2014 al 2022. Sin embargo, el último gobierno del PAC se caracterizó por aplicar a fondo las políticas neoliberales mediante el combo fiscal, la ley de empleo público y otras medidas draconianas. En El Salvador, en el año 2019, asume la presidencia de la República, Nayib Bukle, con una alta votación y esperanza de las masas de mejorar sus condiciones de vida. Bukele, derrota en las elecciones a los dos partidos que se venían repartiendo el poder, ARENA y el FMLN. Esta última organización exguerrillera que se desmovilizó mediante los acuerdos antes mencionado, ganó dos veces las elecciones y gobernó en dos períodos consecutivos desde el año 2009 hasta el 2019. Con esta organización pasó algo parecido que con el PAC en Costa Rica. Pero, las masas se desencantaron con ellos. En Honduras, en el año 2022 llegó al poder Xiomara Castro del partido LIBRE conformado por gente que provienen del Partido Liberal, pero que es un partido emergente de los tradicionales el Partido Nacional y Partido Liberal.

El caso de Guatemala es excepcional. En este país se producen “… 70 años de gobiernos de derecha conservadora anticomunista y, desde el derrocamiento de (Jacobo) Árbenz y la invasión de Estados Unidos, se fue fraguando un modelo económico, político y social que llevó a una guerra, a un levantamiento armado durante 36 años y luego a un proceso de paz”. (Semanario Universidad. Semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2023).

La situación de Guatemala es terrible. Tiene más de 4 millones de migrantes. 60% de pobreza y 26% de pobreza extrema. Altos indicadores de hambre. Su tasa de desnutrición es del 47% y se ubica entre las 10 más altas del mundo. Una profunda desigualdad con el índice de Gini que pasó de 0,483 a 0,541 del 2014 al 2019. Guatemala, es uno de los países más desiguales de América Latina. Guatemala, es la economía más grande de Centroamérica por su PIB y población. El PIB es de $86 mil millones y la población es de 17.11 millones de personas. En 2022 creció casi un 4%.

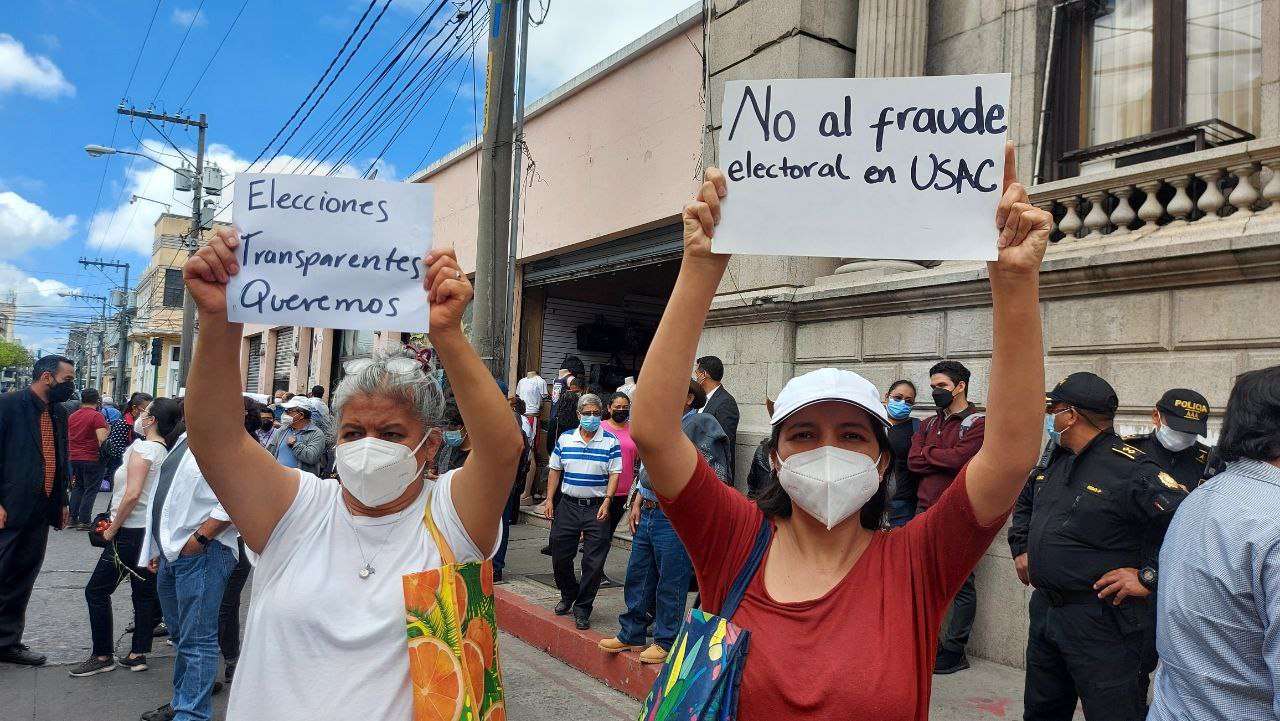

Sin embargo, con el triunfo electoral del Bernardo Arévalo en segunda ronda electoral (20 de agosto 2023) y que asume el poder en enero de 2024, se produce un giro político en Guatemala que, todo parece indicar, es parte del viraje político hacia el “progresismo” de América Latina. Sin embargo, las mafias incrustadas en las instituciones del Estado realizan todo tipo de maniobras para evitar la asunción al poder de Arévalo. Esas maniobras la ejecutan María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y Fredy Orellana, juez. Estos personajes son acusados de impulsar un “golpe de estado” para evitar que asuma el poder Arévalo.

Recientemente se realizaban más de dos semanas de paro, bloqueos de carreteras y manifestaciones demandando la salida de Porras, Curruchiche y otros altos funcionarios. El desenlace de este proceso se encuentra en marcha. Se podría prolongar hasta más de la asunción al poder de Arévalo en enero de 2024.

3) Situación de El Salvador

Bukele asume el poder en junio de 2019 con el partido Nuevas Ideas. Cuenta con un amplio apoyo popular. En términos de cuatro años ha asumido el control y concentración total de los poderes de la República: poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y Electoral.

Decretó el Estado de Excepción desde el 27 de marzo de 2022, avalado por el poder Judicial y que ha servido para reprimir, no sólo a las pandillas, sino también a dirigentes sindicales y otros luchadores sociales.

Asimismo, en violación abierta a varios artículos de la Constitución Política, se postuló como candidato a la presidencia de la República para un mandato consecutivo 2024-2029. En los hechos se ha constituido en una nueva dictadura en El Salvador.

4) Situación de Honduras

La presidenta de la República es Xiomara Castro para el período 2022-2026 por el partido LIBRE (Libertad y Refundación). Esposa del depuesto, por un golpe militar en 2009, expresidente José Manuel Zelaya.

Los dos gobiernos anteriores fueron de Juan Orlando Hernández del Partido Nacional que gobernó por dos períodos consecutivo, mediante fraude electoral. Actualmente, se encuentra preso en los Estados Unidos acusado de narcotráfico.

Honduras tiene la tasa más alta de femicidios de América Latina.

Xiomara Castro, no ha cumplido con las promesas de su campaña electoral, tales como: la desmilitarización de las fuerzas de seguridad del Estado. El aparato sigue intacto, así como la policía militar del orden público (PMOP). Tampoco se ha producido la erradicación de las zonas especiales de desarrollo (ZEDES).

Más bien, Xiomara Castro, ha aplicado medidas represivas parecidas a las de Bukele, tal como la creación del estado de excepción, supuestamente para combatir el flagelo de la extorsión de maras y pandillas. Se implementó, primero, en 161 barrios y colonias del distrito central y de San Pedro Sula, los dos núcleos urbanos más poblados. Luego, la medida se amplió a 73 municipios.

5) Emigración en Centroamérica

La expulsión de los ciudadanos es muy grande y grave, producto de la pobreza, desigualdad y las pandillas o maras. Según datos de la ONU los migrantes centroamericanos en el extranjero son:

- 000 hondureños para un 10% de la población.

- 600.000 salvadoreños para un 25,41% de la población.

- 368.431 guatemaltecos para un 7,61% de la población, pero otros consideran que son 4 millones para un total de la población del 23,4%.

- 323.197 nicaragüense para un 19,3% de su población.

- 241 costarricenses para un 2,9% de su población, la emigración más baja de Centroamérica.

Al final, la migración o expulsión de población centroamericana es de alrededor de unos 8 millones de habitantes.

6) Remesas Familiares en Centroamérica

En el año 2022 la cantidad de remesas recibidas por los países centroamericanos fueron las siguientes:

- Honduras el 28,8% del PIB

- El Salvador el 26,7% del PIB

- Nicaragua el 22,2% del PIB

- Guatemala el 20% del PIB

Esa gran cantidad son el reflejo de la expulsión de los millones de centroamericanos de sus países de origen. Reflejan la profundidad del problema.

Más Articulos

Guatemala

Más Articulos

El Salvador

EL SALVADOR.- Paradigmas la caída de la burocracia y el restablecimiento de la democracia en ATRAMEC

Por Eliecer Hernandez Jaime

INTRODUCCIÓN

Es para mí un inmenso agrado presentar este documento en el cual abordo el proceso de democratización ocurrido en el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC), entre los años 2015 a 2021, de modo que se parte del cambio ocurrido en la junta directiva, acto que, como bien iré explicando fue más allá de lo formal; significó el inicio de un verdadero proceso de democratización interna donde se logra deponer a la burocracia sindical que durante más de treinta años estuvo controlando el destino de esta organización. Luego se exponen los desafíos a los que tuvo que enfrentarse la nueva dirección, aquí mucho tuvieron que ver las disputas internas por el control del sindicato, las tendencias políticas amenazando el proceso democrático, los ataques de la patronal y por ultimo incorporo algunas recomendaciones a seguir. Algunos parajes son acaso un repaso de las vivencias ocurridas en este periodo que no pueden dejarse de mencionar pues son legado de lucha y conquistas, sirvan de ejemplo pues, es me paree una lección no solo para la clase trabajadora del MINEDUCYT, sino para toda la clase trabajadora en general.

Agradezco a la junta directiva del periodo 2020-2021 que me permitió tener acceso de algunos de sus documentos para la realización de este ensayo.

I. Breve reseña histórica y el vigente contexto jurídico-social entre ATRAMEC y MINEDUCYT.

El Ministerio de Educación de El Salvador, nace en junio de 1940 con la primera Reforma Educativa, durante la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez, con lo cual quedaron atrás los métodos de educación: Lancasteriano[1] y Elemental[2] que hasta entonces estaban vigente, el método lancasteriano sigue siendo utilizado se abre paso a , y se abrió paso a la modernización en lo que se refiere a la infraestructura educativa y a la institucionalidad respectiva que da como resultado un sistema educativo[3], acorde las transformaciones institucionales y económicas que emprendía el Estado en aquel entonces, era necesario ajustar el desarrollo económico con el desarrollo cultural, para permitir un óptimo desarrollo de fuerzas productivas, era necesario crear mano de obra calificada para ajustarla al desarrollo de la administración del Estado, la producción agrícola, y la creciente industria. Quiero aclarar que no debemos caer en la rechoncha falacia que a día de hoy se sigue diciendo acerca del desarrollo que logró el dictador Maximiliano Hernández Martínez, progreso y desarrollo son parte de la concepción burguesa que hace ver las estadísticas favorables de la fiscalización estatal y la eficiente productividad capitalistas como sinónimos de bienestar general, cuando nunca es así, en la época de Maximiliano Martínez hubo explotación, hambre, opresión y sangre.

Hasta el momento se han hecho tres reformas educativas, además de 1940 se hizo otra en 1968 y la última en 1995, no obstante, subsisten a día de hoy los niveles de enseñanza creados con el nacimiento de la Universidad de El Salvador, UES: educación primaria, media y superior[4], más la educación parvularia no contemplada formalmente al inicio.

ATRAMEC fue creado en 1979, pero fue hasta noviembre de 2009[5] cuando logra obtener la personalidad jurídica como sindicato de empleados públicos.

Es importante saber que el ATRAMEC, contemporáneo tuvo un cambio sustancial a partir del 2015, con el cambio de Junta Directiva Nacional, después de un periodo de tiempo de más de tres décadas en manos de una burocracia sindical[6]. También es bueno traer a colación que para ese momento el Gobierno, que estaba bajo la administración Cerén-FMLN, con quién en ese mismo año se estableció la negociación de un aumento del 20 % que debía darse de la siguiente manera: 5 % en 2015, 8% en 2016 y finalmente 7% en 2017. Sucede que cuando se obtuvo esté acuerdo, la negociación fue ejecutada por el ex secretario general Carlos Henríquez, seudosindicalista pro partido gobernante, en el año 2016 el Gobierno se echó para atrás y no dio muestras de cumplir lo negociado, el aumento no fue reflejado en el presupuesto de Educación y la mesa negociadora de las autoridades con representantes sindicales se había transformado en una instancia de dilatación, por lo que fue necesario recurrir a la lucha, una semana de cierre en Plan Maestro dio como triunfo un aumento al salario base de $60 dólares, pese a que una semana antes la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI), recomendó al Gobierno ponerle frenos a los escalafones de Educación y en Salud donde los y las trabajadores no corrieron con la misma suerte.

ATRAMEC junto a las demás organizaciones pertenecientes a la Íntergremial[7] de Educación en el 2016, sufrieron la agresión de un grupo de choque afín al partido gobernante de ese entonces, La intergremial de Educación, entonces compuesta por ATRAMEC, SIMEDUCO, SIANDES, SEDESA y Bases Magisteriales, inició protestas el día lunes 30 de enero a raíz de flagrantes violaciones a la libertad sindical por la entonces directora de la Departamental de Educación en La Paz, culminando el día 4 de febrero con el desalojo violento perpetrado por una turba de activistas del partido gobernante, apoyados por la PNC y PDDHH.

Estos son algunos de los episodios más destacados en este periodo de consolidación del proceso democrático, reforzado por episodios de la lucha y defensa de la principal organización sindical de empleados administrativos de la cartera de Educación.

Con el cambio de administración, se quedaron por costumbre aquellas negociaciones colectivas favorables al sindicato, uno de ellos es los permisos del 60% del tiempo para miembros de Junta Directiva Nacional con el propósito que puedan dedicarlo a actividades sindicales y un 40% para miembros dirigentes seccionales. Este es un derecho consuetudinario conquistado durante la gestión presidencial anterior y como tal ha tenido que negociarse con la administración Bukele-NI-GANA, tanto en Plan Maestro como en todos los departamentos por cada seccional.

Es primordial que se conserve de cara al futuro la tradición de la acción de vigilancia realizada durante estos años, ya que no se deben admitir la reducción de las prestaciones, ni creer en las invocaciones presupuestarias de las autoridades a través de políticas austeras en menoscabo de los empleados públicos de Educación. La Cartera de Educación debe tener un presupuesto de cara al progreso educativo del país, lo cual implica enfoques para el personal, así como en infraestructuras, es necesario oponerse siempre a todas aquellas destinaciones que lleven a engordar la burocracia con sobresueldos y prevendas. Observemos que el presupuesto presentó crecimientos graduales en los años 2018, 2019 y 2020, parte del presupuesto 2021 reflejó las prestaciones salariales conquistadas por el gremio de docentes y sector administrativo, defender dichas conquistas es también defender una función social del Estado[8]. Del presupuesto 2021 se destinaron recursos para cubrir el 100% del escalafón Docente y Administrativo; contratación de 80 docentes de los Centros de Desarrollo Infantil del ISNA; fortalecimiento de la Educación de la Primera Infancia; Programa de Inversión para la reducción de brecha digital en Centros Escolares, que comprende la dotación de computadoras a alumnos de todo el sistema educativo, y mejoramiento de escuelas en todo el territorio nacional, esto no debe apreciarse como una regalía por parte del Ejecutivo, sino como frutos de los arduos trabajos organizativos unitarios llevados a cabo por la Intergremial de Educación en todo este tiempo. Es una tarea sindical el estar año con año vigilante de las propuestas presupuestarias y de participar en su discusión dentro de las esferas públicas.

Presupuestos en los últimos tres años para el MINEDUCYT:

|

2019 $ 997. 16 millones (3.71 % PIB) |

|

2020 $ 1,039. 74 millones (3.75 % PIB) |

|

2021 $1,320.4 millones (5 % PIB) |

II. El cuerpo normativo aplicable a las relaciones laborales en el MINEDUCYT

Para entender cuál debe ser el cuerpo normativo aplicable a las relaciones laborales dentro del MINEDUCYT, debe individualizarse el caso concreto, ya sea cuando se trate de un Empleado que ocupe una plaza administrativa-tecnica, servicios profesionales o docentes. En el primer caso como a todas las plazas sujetas a Ley de Salarios es la Ley del Servicio Civil, la que regula las relaciones laborales, en el caso de los docentes les es aplicable una normativa especial como lo es la Ley de la Carrera Docente, pero además existen otras que en materia laboral pueden ser aplicadas. Siguiendo la jerarquía normativa[9] aplicable de manera genérica, podemos basarnos según el siguiente orden no taxativo.

o Constitución de la República.

o Convenios 87, 135, 151.

o Ley de Servicio Civil.

o Ley de Salarios.

o Reglamento del Escalafón.

o Código de Trabajo (por contrato individual de trabajo).

o Disposiciones Generales del Presupuesto.

o Ley General de Educación.

Como ya se dijo anteriormente, dentro de Educación, es el Escalafón Administrativo, quien desarrolla la carrera administrativa conteniendo además la estructura salarial acorde a los niveles, grados y segmentos; y estructurados según niveles de clasificación.

II.I Caracterización contractual.

A día de hoy la Educación en El Salvador, sigue siendo una cobertura social del Estado, quien para poder llevarlo a cabo, requiere de la contratación de personas naturales a través de la Administración Pública, dando como resultado el florecimiento de relaciones laborales entre el MINEDUCYT y el personal contratado en Educación. Para tales fines se han creado regímenes de contratación previamente determinados por Ley de Salarios y por el Reglamento del Escalafón, este último establece la Carrera Administrativa dentro de la rama de Educación.

Al acaecer los elementos de la relación laboral: subordinación, remuneración y prestación de servicios, surgen derechos y obligaciones recíprocas entre los sujetos: MINEDUCYT y las personas naturales contratadas o vinculadas por diferentes regímenes de contratación que, son de cinco tipos en los cuales valga la redundancia no todos parten de un nombramiento establecido por Ley de Salarios.

Las formas de contratación deben hacerse según lo establece el art.25 del Reglamento de NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINED), de este modo se contrata a través del Fondo General de la Nación, posteriormente se basará por la nómina de contratos del Sistema de Ley de Salarios y Contratos, administrados por la Dirección encargada de la administración del recurso humano, para el ingreso a la carrera administrativa es obligación que la nómina haya sido presentada después de prueba de idoneidad efectuada por la Comisión de Servicio Civil según lo exige el art. 12 literal d y art. 20 Ley de Servicio Civil. Finalmente deberá convenirse según los regímenes contractuales establecidos de manera específica por el art. 31 del Reglamento del Escalafón. Es preciso advertir que el listado de la remuneración mensual según la categoría salarial debe ser de conocimiento público de conformidad al art. 10 número 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Los regímenes contractuales en el MINEDUCYT son los siguientes:

- Plazas de trabajo establecidas por Ley de Salarios.

Aunque si bien, todos los pertenecientes a estos regímenes forman parte del Escalafón administrativo, solo quienes pertenecen a este gozan de estabilidad laboral para formar parte de la Carrera Administrativa establecida en el art. 219 CN y cuyas relaciones de trabajo las regula por excelencia la Ley de Servicio Civil.

- Contratos personales permanentes.

Para el caso de los contratos personales, son quienes son contratados mediante un contrato individual de trabajo conforme al art. 2 CT y por ende las relacione laborales deben de regularse conforme a las disposiciones del Código de Trabajo el cual regula las relaciones laborales del sector privado.

- Servicios profesionales.

De conformidad al art. 83 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, el MINEDUCYT está facultado para realizar contratos administrativos por servicios profesionales o técnicos, para determinado proyecto o actividad administrativa o educativa. Siempre y cuando el tipo de función no sea de carácter permanente o que sea similar a una determinada por Ley de Salarios.

- Planilla de jornal.

Es necesario saber que la doctrina laboral existen principalmente tres tipos de contrato individual de trabajo: indefinido, fijo y obra o labor. Posteriormente vienen los regímenes salariales donde aparecen aquellos por destajo o también llamados jornales, Dicho lo anterior, cuando nos refiramos a Planilla de Jornal debemos deducir que ineludiblemente existe un contrato a plazo de acuerdo al art. 26 CT donde la forma de pago pactadas es según el art. 126 literal e, puesto que existe un proyecto u obra determinada.

- Contracción por CDE.

Para efectos de contratación, los Consejos Directivos Escolares, deben entenderse como patronato, como tales son definidos en el art. 67 de la Ley General de Educación como un ente colegiado, gestor y administrador de los servicios educativos. Los CDE son integrados por ocho miembros propietarios y sus respectivos suplentes: El director de la escuela (Presidente y representante legal), tres padres de familia (uno es el tesorero), dos maestros (uno es el secretario) y dos alumnos. Los miembros son elegidos, por votación secreta, en asambleas generales de padres de familia, maestros y alumnos respectivamente para un periodo de dos años, excepto el director a quien la Ley de la Carrera Docente le otorga el cargo de presidente y permanece en el mismo mientras dure su encargo. Es necesario saber que la vía de contratación es mediante CDE pero el tipo de contrato es diversificado y con anomalías contractuales. El gremio de trabajadores CDE en 2016 inició la reivindicación para que este sector pase a Ley de Salarios. Muchos afiliados de ATRAMEC están vinculados laboralmente mediante este tipo de contratación.

Habiendo visto los regímenes contractuales antes desarrollados, es importante observar los contratos través de los CDE pues allí se generan anomalías contractuales, al estar fuera de la carrera administrativa el vínculo de relaciones laborales, el contrato individual de trabajo ha de ser regulado por el CT, justo es aquí cuando pueda darse una violación laboral en contra de la persona trabajadora, al haber sido negado al derecho de permanencia en el cargo, aun cuando la naturaleza del trabajo es de carácter permanente no obstante le es impuesto plazo, por si fuera poco se reportan casos donde se desnaturaliza el vínculo laboral mediante un Contrato Civil como Servicios Profesionales, cuando en realidad en dicho contrato tienen que ser aplicables las disposiciones contenidas por el CT y otras leyes de la legislación laboral vigente. Situación que probablemente puede presentarse en otros regímenes contractuales por lo que se recomienda que se organice, proyecte y gestione desde ATRAMEC un Procedimiento de Supervisión de Contratos. Además que, muchas de las disyuntivas colectivas ya mencionadas o por mencionar podrían solucionarse mediante la constitución de un Convenio Colectivo de Trabajo, aunque ahora parezca romántico, la lucha unitaria puede hacerlo posible si se proyecta.

III. - Instrumentos auxiliares del sindicato

El Derecho a la libertad de asociación sindical y profesional, es un derecho colectivo de trabajo que faculta la constitución de organizaciones sindicales, para de empleados públicos en el MINEDUCYT, sean docentes o administrativos gozan de los mismos derechos colectivos.

La negociación colectiva es una de las extensiones del ejercicio de la Libertad Sindical, como tal goza de reconocimiento constitucional (art. 47 CN), además existen convecciones y legislación secundaria que faculta a las organizaciones sindicales a tener autonomía y legitimidad para negociar con la patronal, en todos aquellos asuntos intrínsecos de las relaciones laborales.

ATRAMEC aguerrió y resistió con heroísmo los embates patronalistas y políticas neoliberales de la Gestión Cerén-FMLN, aunque sufrió sin embargo eso le proveyó cuadros gremialistas formados al calor de la acción colectiva del sindicato, pero lastimosamente no tuvieron la habilidad de continuar bajo la misma consonancia organizacional, para el periodo 2020-2021 quedaban solamente dos cuadros sobrevivientes de aquel heroico grupo que derrocó a la burocracia sindical, al respecto existen dos aspectos a considerar, uno favorable y otro adverso, pues mientras que por un lado se refrescó democráticamente la dirección, no obstante se carece de proyección clara que permita la estabilidad de cuadros sindicalistas, perdiendo con ello consistencia en la dinámica de negociación colectiva que es de carácter permanente.

III.I los medios de comunicación como herramientas de formación.

Los errores del pasado deben ser la oportunidad de sanear debilidades inmediatas para garantizar un mejor futuro, por ello para enrumbar aspectos meramente de estructura organizacional, es necesario establecer procesos formativos de cara a tecnificar tanto al dirigente como al sindicato mismo, para ello asegurar que la Escuela Sindical responda a los fines estrictamente gremialistas, esto no debe verse como virada a la mezquindad y/o aislamiento sectario, sino como parte de las tácticas que amorticen una función primordial como lo es la capacitación y formación de cuadros en aquellos temas de interés general y específico, pues una escuela sindical no debe ir en contrasentido a las necesidades de la organización. La escuela debe circunscribirse como la entidad somática que auxilie a las secretarias de Comunicaciones y; Educación y Cultura, de manera que robustezca las intervenciones necesarias dentro de la coyuntura o situación programática. Las temáticas a tratar deben ser heterogéneas y multidisciplinarias siempre y cuando resulten útiles y pertinentes a los propósitos de la organización sindical y de la cartera de Educación.

También es recomendable dadas las situaciones sanitarias que nos ha dejado la pandemia causada por el COVID-19, que escapa a nuestra voluntad, y aprovechando la factibilidad de medios electrónicos y redes sociales, desde la Escuela sindical debe arrogarse la creación de un Canal en YOUTUBE, FAN PAGE o PODCAST donde se logren publicar pródigamente capsulas, entrevistas, ponencias, etc, de manera que la no presencia física no impida el cuidado de formación y educación del afiliado y dirigente.

Además de la Escuela Sindical, es necesario la creación y ejecución de un proyecto de socorro jurídico, para lo cual el punto de partida puede ser mediante el servicio de Horas Sociales de estudiantes de la Carrea de Ciencias Jurídicas sin importar la universidad de proveniencia, pues debe haber apertura para estudiantes interesados en apoyar y formarse en el campo practico del Derechos Laboral.

IV.- Propuesta de plataforma reivindicativa.

Para efectos de orden a continuación se presenta la diferenciación de aquellas reivindicaciones o defensas gremialistas de aquellas en donde se involucra toda la clase trabajadora salvadoreña, para lo cual se dividirá en Problemáticas generales y Problemáticas Especificas, sobre esto último es de entender que en muchos aspectos puede ser amplio sin embargo limitado al gremio de Educación. Sin lugar a dudas surjan más, pero aquí enumeramos las que son contemporáneamente más prominentes.

IV.I Problemáticas generales.

Para poner el tema económico sobre la mesa es necesario extraer algunos sucesos que anteceden.

Las gestiones del FMLN arrancaron en plena cris capitalista mundial, durante sus diez añosde Gobierno, no pudieron elevar el crecimiento económico significativamente arriba del 2% anual, lo que le fue objeto de críticas de parte de su principal oposición parlamentaria de ese entonces, Bukele al asumir su mandato, además del bajo crecimiento económico y crisis fiscal se encontró con la Pandemia del sarscov-2, en su gestión pese a insistir discursivamente de manera positiva sobre la economía país, lo cierto es que de acuerdo a El Banco Central de Reserva (BCR), confirmó que El Salvador cayó en recesión económica al sufrir una contracción de -10.2 % en el tercer trimestre del 2020 debido a la pandemia del covid-19. El BCR confirmó que El Salvador cayó un -10.2 % en el tercer trimestre por causas del covid-19. Mientras que para 2021 se esperaba que el país tenga un incremento, pasando del -8,9% al 4.50%, según datos proporcionados por el FMI.

Según publicó la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), mdel Ministerio de Economía, la Canasta Básica Alimentaria superó en 2020 el costo más elevado de los últimos 19 años. El estancamiento económico nutre el endeudamiento del Estado por un lado y carga de la crisis sobre la clase trabajadora por otro. El actual Gobierno, pese a haber sostenido un discurso radicalmente volcado contra el FMLN y ARENA, es continuador de los seis Gobiernos neoliberales de la posguerra, pues no pretende incrementar los impuestos a los capitalistas (salvo aquellos que representen su oposición política), sino reducir los beneficios y conquistas sociales que los trabajadores han logrado tras años de lucha. Una de estas conquistas es el Escalafón, que se aplica a los trabajadores públicos, especialmente en salud y educación.

IV.II Otros indicadores.

Desempleo: cada año se necesitan al menos 55,000 puestos de trabajo formal, pero este año se necesita generar 39,000 más, debido a todos los empleos perdidos tras el cierre de más de 3,500 empresas.

“Esto significó que la masa total de salarios de los cotizantes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se contrajo en $205 millones acumulado a octubre, comparado con el año anterior. En el sector privado se perdieron $305’’, de acuerdo a Pedro Argumedo, investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES en el informe de coyuntura económica del último trimestre de 2020.

Según dicho informe, la mayor pérdida de empleos fue en “comercio, restaurantes y hoteles” con 16,382 plazas menos, seguido de la industria (-9,964), profesionales y técnicos (-7,095), servicios (-6,367), y construcción (-3,962)

Inversión Extranjera Directa (IED): al tercer trimestre de 2020 fue $232.6 millones, disminuyendo -38.5% comparado con 2019; lo que ubica a El Salvador en el cuarto lugar en Centroamérica, superando únicamente a Nicaragua ($155.9 millones).

IV.III Pensiones.

La lucha por las pensiones es una lucha dirigida contra el empresariado lucrado con la administración de las cotizaciones de trabajadores tanto del sector público como privado, y expuesto a las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa, la presión hacia los diputados requiere de movilización ineludiblemente. Esta es una reivindicación general que requiere necesariamente coordinación con todas las organizaciones sindicales del país, al respecto es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Primero se debe fijar con claridad qué tipo de reforma necesitamos, al respecto es pertinente saberla recomendación es que debe derogarse el Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), pues es un sistema acorde al modelo neoliberal el cual da vida a las aseguradoras de pensiones y que es necesario derogar mediante la vuelta a un clásico sistema de reparto basado en la solidaridad, cualquier reforma que maquilla al SAP es por sí misma un parche al enorme problema. La lucha tiene que girar en torno al fortalecimiento del INPEP, ISSS, y otros institutos previsionales especiales. Pues la previsión y seguridad social es tema de interés general, para eso se tienen que establecer puntos de acuerdos en torno a actividades y pretensiones claras, pues nada debe quedarse dentro de las argollas dirigentes, cualquier propuesta tiene que ser planteada, discutida y aprobada por las partes integrantes de la unidad programática.

IV.IV Empleos y salarios dignos

El 12 de marzo de 2007 una sentencia de la CSJ reconoció al Salario Mínimo como un derecho humano. La clase trabajadora salvadoreña tiene el segundo salario mínimo más bajo de América central, solo superado por Nicaragua, sobre todo muy por debajo de Costa Rica quien tiene el mejor salario mínimo de C.A donde el salario es un poco menos desalmado: US $ 500.

Volviendo a El Salvador el último donde aumento se realizó en 2016 entrando en vigor el 1 de enero de 2017. Desde entonces, el salario mínimo para comercio y servicios es de $300 al mes, $295 para maquila y textil y $249 para el sector agrícola. Las tarifas del salario mínimo son fijadas por el Consejo Nacional del Salario Mínimo y como tal está facultado a evaluar un posible aumento el cual puede ser revisado cada tres años de conformidad a los art. 155 y 159 CT, como vemos, estamos ante el tiempo apropiado para una revisión pero como obstáculo tenemos un ambiente marcado por la pandemia, no obstante previo a la excusas del empresariado no se debe dejar de tomar en cuenta que el incremento actualmente no se apega al costo de vida.

Como ya dijimos la decisión de aumento recae en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, quien siempre toma en consideración aspectos económicos que correspondan fundamentalmente al interés del Capital. Si bien la canasta alimenticia en El Salvador es la más baja del ITSMO con US$199.73 al mes para una familia de cuatro miembros, sin embargo no debe dejarse de observar que en 2014 era de US$192.58 al mes, evidentemente hay un gradual crecimiento que aunque es moderado no deja de ser cada año un incremento al fin, que ronda los US$7.15.

A la reapertura económica pos cuarentenas en El Salvador le sobrevinieron aspectos negativos para la clase trabajadora, como lo son: suspensiones contractuales, pérdidas de empleos, etc, que vinieron a sofocar aún más las paupérrimas condiciones de empleo que proporciona la empresa privada, quien desde hace un tiempo viene configurando ipso facto modelos nocivos en cuanto a las condiciones contractuales, como lo son la Flexibilidad Laboral y la Tercerización del empleo, las organizaciones sindicales que intervienen en las relaciones donde existe un contrato individual de trabajo tienen una deuda histórica y muchos tareas por cumplir afín de erradicar tales maniobras capitalistas. La mayor dinámica en la economía local no está pujada por los sectores primarios y secundarios sino por el terciario donde según la OIT los Servicios Generales representan el 60% del mercado laboral, este viraje paradigmático dio como consecuencia que las contrataciones de manera consuetuda se efectúen por empresas que contratan por vía OUTSOURSING. Lo cual significa EL detrimento de empleos dignos, carece la estabilidad laboral y priman condiciones de empleos muy malas donde existen posibilidades de sindicalización. A ello es necesario proponer una Ley que regule erradique la tercerización y flexibilidad y regule adecuadamente las subcontrataciones.

IV.V Ley de la función pública o reformas a Ley de servicio civil.

Una medida neoliberal que logró ser detenida de la gestión anterior fue la Ley de la Función Pública, cuyo contenido violentaba amplios derechos laborales, que dejaba en derogación tácita a la Ley de Servicio Civil. Pero el peligro sigue estando latente.

El ultimo anteproyecto de ley inicialmente inquiere el establecimiento de las bases para la carrea administrativa, el inconveniente no es esto, sino en cómo lo pretende hacer, sobresale la exigencia de la calidad del talento humano de quien labore para el Estado, he aquí un punto de controversia y es que la misma exige un nivel de educación técnica y profesional, lo desfavorable es que no se plantea la apertura de mecanismos para los empleados que no lo son se puedan formar, lo cual hace temer que se den despidos por ese motivo.

Aparte de esto, ajusta la regulación para obligar a que las contrataciones de personal en las instituciones públicas se basen en la capacidad, el mérito y honestidad, con el fin de tener instituciones estatales cuyo servicio sea de calidad y un Estado más eficiente, siguiendo lo que la misma ley expone, y el tamiz para llevarlo a cabo son dos instituciones de Derecho Público: el Tribunal de Servicio Público y las Unidades de Administración del Talento Humano. Al primero le compete ser la autoridad para dirimir conflictos laborales entre otros, y el segundo la contratación y promoción de personal.

En el anteproyecto no aparece nuevamente las garantías que permitan la democracia y la participación directa de los trabajadores al momento de elegir a las autoridades responsables en el Tribunal, y más aun reafirma que los tres poderes del estado nombraran a los integrantes de dicho Tribunal, cuando deberían ser los empleados públicos quienes nombrar y elegir directamente a sus representantes a través de una elección nacional, en donde los sindicatos deben ser los encargados de montar dicho proceso del cual salgan electo los representantes, no debe ser el Presidente de la república, los diputados de la Asamblea Legislativa, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes lo nombren, ya que estos funcionarios no representan los intereses de los trabajadores.

Solo de esta manera se podrá hacer posible la independencia de clase de los sindicatos respecto a los gobiernos y de las injerencias política partidarias de la Asamblea Legislativa. El anteproyecto de Ley de la Función Pública no contempla la contratación permanente de aquellos trabajadores que se encuentran laborando temporalmente. Por el contrario establece nuevas formas de contratación las cuales atentan contra los derechos laborales y la estabilidad laboral. En su lugar los sindicatos en resistencia a la ley deben continuar oponiéndole la propuesta de una reforma a la Ley del Servicio Civil vigente desde 1960, la cual quedaría en derogación tacita al aprobarse y promulgarse la Ley de Servicio Público.

IV.V.I Características de una reforma neoliberal

Bukele y los seis Gobiernos neoliberales que le anteceden tienen en común el apegarse fielmente a las agendas de remoción del Estado en armonía al modelo Neoliberal. Toda reforma neoliberal tiene la peculiaridad que, hace primar el predominio de lo privado sobre lo público, en esta medida hace posible la reducción del aparato estatal ósea de la administración pública, así como, el desarrollo de una política de privatizaciones de la empresa pública, lo que readecua las proyecciones de desarrollo centralizado, direccionándose en la Administración Pública, en sus estructuras, funciones, procesos y recursos, y fijando objetivos de racionalidad, productividad y eficiencia pero a coste del sacrificio de los empleados públicos quienes echan andar toda la actividad del Estado.

Esta propuesta presentada con diferentes nombres conserva en todas sin embargo las características inherentes de toda reforma neoliberal dentro de la administración pública, al inyectar los valores empresariales: competencia, el interés, la descentralización, la deslocalización, el fortalecimiento del poder individual y las limitaciones a los poderes centrales. Para ello se usan programas y acciones parte de un proceso permanente de planificación administrativa, como por ejemplo lo fue el Plan de Desarrollo Económico y Social durante la gestión anterior. Esto lleva a la reducción del aparato estatal bajo el supuesto que se logrará mayor eficiencia, el Estado vive bajo el influjo político contante de hacer menguar su lado social, sin tocar no obstante el monopolio de la amenaza y violencia, así se impone el mercado donde principian los intereses de clase. La apología del eficientísimo y la introducción en el servicio público de los criterios y prácticas empresariales, personifican las partes integrantes que implican racionalizar al máximo los recursos humanos y económicos del aparato estatal. Por tal razón no puede dejarse de menoscabar que la defensa de derechos y de las instituciones públicas encierra necesariamente el planteamiento de proponer reformas alternas al neoliberalismo.

La Propuesta de ley en mención desde el inicio ha sido vociferada por sus propulsores, mediante la elucidación que los servidores públicos en la actualidad son están contaminados de ineficiencias, son poco profesionales e incapaces, por lo que la esta reforma envuelve la readecuación de las relaciones laborales en el ámbito público, obstruyendo la contratación permanente de nuevos servidores públicos bajo el régimen de la carrera administrativa, debido a que por encima de todo permitirá una reducción gradual del aparato estatal para reducir gastos, en este caso es importante destacar que los espacios dejados por los trabajadores indebidamente cesados han de alguna manera ser substituidos por otros, aquí es donde preocupa que los nuevos contratados estén fuera de Carrera Administrativa, ya que si para tal fin se crean asocios públicos privados facultados de forma hábil para contratar ello daría como resultado la flexibilización y tercerización de ciertas funciones; permitiendo que sea posible un modelo mixto de contratación.

De esta manera, se vislumbra en la Clasificación de Servidores Públicos (art.12), el Personal Temporal , con un contrato seis meses y con una sola prorroga más de contrato, pierde su propia condición de trabajador, pues, esta clasificación hace del contrato temporal algo de naturaleza civil y no laboral, por tanto, no tiene reconocido un derecho que como trabajadores deben tener como lo es la estabilidad laboral. Los sindicatos opuestos a la reforma han propuesto que en lugar de la aprobación de esta ley, se reforme la Ley del Servicio Civil, sin embargo a dia de hoy no existe una coordinación unificada, donde se discuta ampliamente este tema y tenga una propuesta común hecha por las organizaciones aglutinadas en ella; toda ley o reforma de Ley que toque aspectos relacionados con los trabajadores públicos debe pasar por la aprobación de los mismos, por lo cual el actual anteproyecto de Ley de Servidores públicos debe ser sometido a votación de los trabajadores públicos. Esta propuesta de Ley ha perdido fuerza durante la actual gestión pero no debe dejarse de fiar en este mutismo.

IV.VI Problemáticas específicas.

Los asuntos intrínsecos del sindicato no precisamente significan marchar separadamente de la unidad sindical con la que se esté relacionado y mucho menos con la organizaciones con quienes se tiene vínculos por la intergremial de Educación, aunque existen aspectos específicos no obstante impere es importante contar con las muestras d solidaridad y acompañamiento de organizaciones cercanas.

IV.VII Reforma de estatutos.

Sí revisamos los ESTATUTOS y los retratamos con la realidad, tropezaremos con lo descontextualizadas que están las secretarías, se nos presenta la necesidad de dotarle al sindicato organismos que cumplan los objetivos y fines del mismo.

En esta línea de consideraciones se enlista como primera recomendación incorporar una atribución más para Junta Directiva, la cual consiste en: dar orientación al funcionamiento y contenido de todos los medios de difusión del sindicato, pues no puede operar la Secretaría de Prensa y Propaganda de manera separada de la dirección general, sino más bien debe extender en su campo de acción lo emanado desde la Dirección, a su vez debe elevar toda correspondencia intrínseca y extrínseca y no reservársela ni operar por su propia cuenta.

IV.VIII Reforma educativa

Es necesario enumerar los siguientes puntos en comuna seguir con las demás organizaciones que componen la intergremial de Educación, tomando en cuenta que en algunos casos la participación de ATRAMEC es únicamente de acompañamiento, pero sin dudas amplias reformas tendrán como consecuencias modificaciones a nivel contractual en favor general abarcando también al sector CDE.

La reforma inicia con una reforma a la Ley General de Educación en su art. () y () de la Ley de la Carrera Docente, para la modificación de las carreras profesionales de los docentes a través de cambios en las normativas y estatutos que regulan la revisión del escalafón laboral. Ello arroja cambios impulsados en la estructura salarial del sector, al mismo tiempo que la incorporación diferencial de incentivos por desempeño como parte del salario real de los docentes. Las políticas curriculares, de formación y perfeccionamiento docente y de evaluación del desempeño docente, en tanto modalidades de implementación top-down de las reformas que tienden a proletarizarlos, desautorizar sus experiencias, prácticas convencionales y saberes profesionales, y a recalificarlos como ejecutores de pautas y prescripciones “expertas”, externas y ajenas a la cultura escolar. Las políticas de descentralización de la administración y gestión de las instituciones educativas, en tanto redefinen y desconcentran la arena de negociación entre sindicatos, empleados administrativos, docentes y Estado. Los fundamentos curriculares, de formación y perfeccionamiento docente y de evaluación educativa, en tanto modalidades de implementación top-down de las reformas que tienden a proletarizarlos, desautorizar sus experiencias, prácticas convencionales y saberes profesionales, y a recalificarles como ejecutores de pautas y prescripciones “expertas”, externas y ajenas a la cultura escolar, por tanto es importante apoyar al magisterio nacional en la búsqueda de soluciones a la cultura neoliberal inserta en el sistema educativo, pues un docente enseñando también es un obrero trabajando.

IV.IX Reforma al escalafón

Los actos de corrupción corroen la gestión del gasto social del Presupuesto General de la Nación, situación que empeora cuando se desestima la capacidad de recaudación tributaria a la hora de aprobarlo, pues el déficit fiscal tiene incidencias en él, por lo que la asimetría Presupuesto General más la poca recaudación puede llevar a empeorar la crisis fiscal, pero los trabajadores no son los culpables de esta tales situaciones, la responsabilidad recae sobre el Ejecutivo quien tiene que plantear políticas públicas de recaudación fiscal que no necesariamente favorezcan al empresariado local quien debe pagar impuestos conforme a sus ganancias, estas circunstancias empeoran cuando por un lado de manera concreta no existen políticas económicas de inversión, y hay poca transparencia en el manejo de fondos públicos que es una constante común del sistema. Por lo que jamás los empleados públicos deben aceptar recortes salariales ni escalafonarios. El actual Gobierno hereda la crisis fiscal dejada por sus antecesores, al afrontarla debemos exigirle que adopte medidas que protejan a los trabajadores públicos del creciente deterioro de los niveles de vida, sin importar el tinte del Gobierno de turno los sindicatos deben continuar luchando por la defensa de su escalafón y no permitir imposiciones inconsultas como lo realizado en la gestión Cerén-FMLN en Salud.

Toda reforma a plantearse debe ir en sentido progresivo, en cuanto al escalafón del MINEDUCYT, el Escalafón a doce años de su promulgación requiere ser revisado afín de modificar aquellos artículos que no concuerdan con la realidad, la primera reforma a plantear es en el art. 1 donde debe incorporarse a los CDE, al formar parte de la Ley de Salarios, también formarán parte automáticamente de la Cerrera Administrativa.

La forma que utiliza el MINEDUCYT para la valoración de los puestos de trabajo es la Valoración por Puntos, un método cuantitativo el cual se basa en características del puesto de trabajo que para estos casos son los factores, y la intensidad de ellos son llamados. Este método es el mejor evaluado por la OIT al considerarlo el mejor apropiado para la valoración objetiva de los puestos de trabajo. Los factores en el Reglamento son los determinados por el art. 13: La responsabilidad; La solución de Problemas, La competencia, el factor que no aparece determinado pero que se encuentra tácito y el cual es base para la determinación de grados es el de Trayectoria. A estos es necesario agregar un factor más como lo es el de PELIGRO, pues la evaluación debe estar acorde a la Seguridad e Higiene en los puestos de trabajo, máximo cuando ya se tiene la experiencia de la pandemia. El sistema de clasificación figura como el proceso de clasificación de puestos que dan pie al establecimiento de la estructura base de la gestión de recursos humanos, pues en él descansa la responsabilidad, funciones y resultados de cada uno de los recursos del MINEDUCYT, aquí es necesario modificar en lo referente a los grados, se deben reformar los art. 28 y 29, pues la estructura tiene que elevarse de grado once al quince y el incremento tiene que ser del 8% cada tres años.

IV.X CDE a Ley de salarios.

Desde que implementaron los Consejos Directivos Escolares y los Consejos Directivos (CDE) y los Consejos Educativos Católicos Escolares (CECE), como forma de contratación le acontecieron mixturas de violaciones a los derechos laborales contra trabajadores contratados por dichos organismos. Con la implementación de dichos organismos so pretexto de la descentralización o modernización, el ministerio se deslindó de la obligación de cumplir con la ley y los derechos establecidos para los trabajadores de ese sector y trasladarle a los CDE la responsabilidad.

A este punto se debe saber que las autoridades del Ministerio de Educación son quienes formulan el presupuesto de esta cartera de Estado y quienes asignan los fondos a las Departamentales y a los Centros Escolares, así también, son ellos quienes les transfieren lo fondos para el funcionamiento y el pago de salarios.

Históricamente a este sector de trabajadores han sido los gobiernos anteriores, quienes en concreto les han violentado sus derechos. Los trabajadores desde el 2014 organizadamente vienen exigiendo el cumplimiento al pago del salario mínimo, prestaciones de ley y la absorción a Ley de salarios.

Para 2021 debido a que la lucha coincidió con la campaña de las elecciones municipales y legislativas, los Diputados aprovecharon para mostrase ante los trabajadores como redentores, emitiendo recomendables para que la Ministro de Educación y Ministro de Hacienda, realicen Reforma a la Ley de Salarios en el Ramo de Educación.

Por su parte las autoridades del MINEDUCYT, a sabiendas de la maniobra han mostrado estar a favor de dichos recomendables y del proceso de absorción pero amarrado a una mayor asignación presupuestaria.

Los Diputados a pesar de haber sabido que los fondos ya estaban asignados en el presupuesto, les dijeron a las autoridades que presenten la iniciativa de Reforma a la Ley de Salarios donde se pretende crear las plazas para los trabajadores contratados por medio de los CDE.

No existe discusión respecto a la necesidad de aumentar el presupuesto educativo que permita el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, y donde todas las persona que trabajan en Educación gocen plenamente de los derechos laborales.

La absorción de los trabajadores contratados por los CDE no debe estar amarrado a mayor presupuesto debido a que los salarios de dichos trabajadores son pagados con fondos que ya están presupuestado y que se asignan a los presupuestos escolares de cada centro, lo cual es contemplado en el Presupuesto General de la Nación.

Las autoridades del Ministerio tramposamente han argumentado no tener datos pretendiendo hacer otro censo por tercera vez a nivel nacional, implica el atraso de al menos 6 meses en elaborarlo, ello dilata la lucha y la incorporación a Ley de Salarios.

A pesar que los fondos fueron asignados en el presupuesto la mayoría de trabajadores contratados por los CDE no recibieron sus salarios por más de cinco meses durante la pandemia por el COVID-19, debido a que los CDE estaban en acefalia, ya sea porque no habían elegido a sus nuevos representantes o porque había vencido el periodo de los Directores.

Lo anterior solo demuestra la incapacidad o desinterés por parte de los directores departamentales y de otros mandos. Fueron los sindicatos del Ministerio quienes alertaron y denunciaron por la situación por la que estaban pasando dichos trabajadores. Ni a este ni a los anteriores gobiernos les ha interesado el problema.

A los trabajadores contratados por los CDE se les paga con fondos del presupuesto escolar, desarrollan trabajo de carácter permanente, tienen un jefe, cumplen con un horario diario, sus actividades son de vital importancia para que los centros escolares funciones, no son plazas nuevas, cumplen con las condiciones para ser incorporados a Ley de Salarios y por ende a la; todos los trabajadores de los CDE deben ser trasladados al sistema de ley de salarios.

La Ley de la Carrera Docente en lo referente al tiempo del periodo de los CDE establece en su Artículo 49 “…Los concejales durarán en sus funciones dos años, a excepción del director quien durará en el mismo durante el tiempo que ostente tal calidad…”. Por lo cual obligadamente la extensión del periodo tenía que pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Ante lo anterior a Iniciativa del Ejecutivo por medio de la ministra de Educación Ciencia y Tecnología, fue presentada a la Asamblea Legislativa la iniciativa de Decreto relacionado a "Disposiciones Transitorias a la Ley de la Carrera Docente, en el Marco de la Pandemia por COVID-19, para que los miembros de los Consejos Directivos Escolares que han finalizado su período puedan seguir ejerciendo sus funciones". La anterior fue aprobó el día 15 de octubre 2020 con 66 votos de los 84 Diputados.

La gestión y el trabajo realizado por la Federación Unión Nacional de Empleados Públicos (UNEP) y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (ATRAMEC) ante las autoridades del Ministerio y la Asamblea Legislativa, permitió visibilizar el problema de impago de salarios que han sufrido los trabajadores contratados por CDE y la aprobación de las medidas legales correspondientes las cuales prorrogaron la validez de las actuaciones de los CDE hasta el 31 de diciembre del 2020.